La permacultura del uso puede aplicarse al sector cultural para crear nuevas formas de financiación. Al establecer vínculos e interacciones entre los distintos agentes culturales de una ciudad, se abren posibilidades de explorar nuevas soluciones económicas viables para financiar los distintos sectores de un territorio, como el cultural, el ecológico, el social y el societario. Este enfoque holístico e integrado puede ayudar a resolver los complejos problemas de financiación del sector cultural. (Jonathan Cacchia, uno de los fundadores de Thala).

Un terreno común, una idea de trabajo en conjunto, un espacio de confianza donde se puede compartir necesidades, deseos y anhelos, y transformarlos en intervenciones sociales en el territorio. En Thala los miembros unen sus diferentes competencias, conocimientos junto a las estructuras materiales colectivizadas para viabilizar proyectos transversales, atentos a las demandas de la localidad. El modelo de organización de los recursos humanos y materiales fue bautizado de “permacultura de los usos“, ya que en su esencia remite a la complementariedad entre las varias partes que, así como la naturaleza, potencia y preserva la tierra. Esto puede hacerse combinando actividades o usos diferentes y combinados, que pueden parecer incongruentes a primera vista, pero que pueden crear sinergias y dinámicas inesperadas cuando se ponen en relación entre sí. De éste modo, se están generando orgánicamente nuevos frutos y oportunidades antes impensables, que fomentan la sostenibilidad, la innovación y la equidad social.

Para nosotros, el proceso es más importante que los resultados. Centramos nuestra energía en la implantación de un sistema de “hacer” que deje espacio a la imaginación y a lo posible, dice Jonathan, y nos acorda que muchas de las obras que vemos en el espacio fueran hechas a partir de la experimentación de recursos que habían ahí, no de la intención de crear aquél producto – el fin es, en la lógica de Thala, consecuencia, no punto de partida

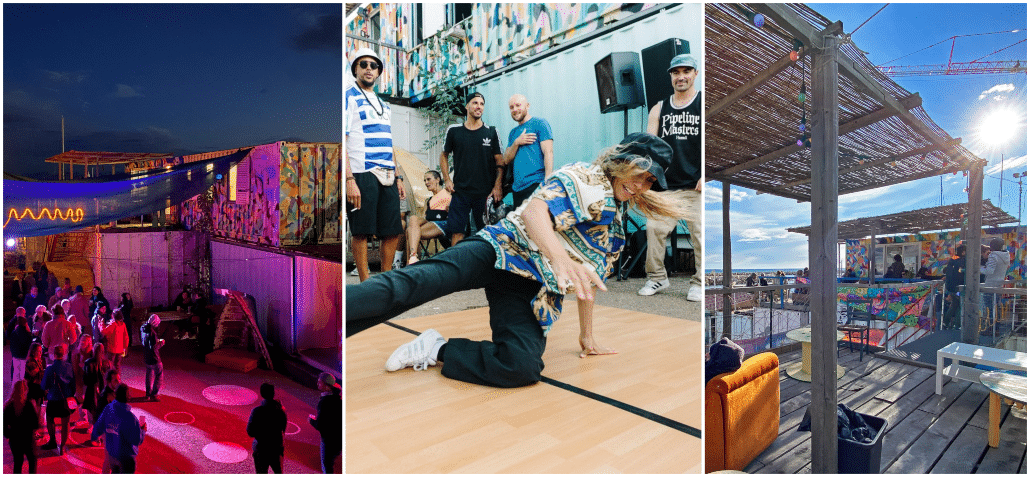

Desde un comienzo Thala se organiza mediante la autofinanciación. La base para tanto es una infraestructura de acogida que represente el espacio “habitable” disponible y su relación con el entorno y contexto. En su caso, la infraestructura es compuesta por 28 contenedores espraiados por un terreno de 750 m2. Cada contenedor fue customizado para servir a diferentes usos: un estudio de grabación, una isla de edición, uno que se junta a otro y conforma una gran sala de reunión; otro que se convirtió en cocina; otro un espacio de descanso con hamaca y vista al mar; etc etc. Esta estructura – al mismo tiempo amplia y flexible – permite acoger a múltiples públicos interesados en “vivir” en el lugar y en participar del colectivo.

Situada en una región portuaria de la ciudad de Marseille, justo delante del mar, la cultura es uno de los ejes de trabajo, pero el medio ambiente, el deporte y los temas sociales también atraviesan la práctica. Al fin y al cabo, la organización actúa como una “fábrica del procomún”, como deja claro Jonathan Cacchia.. Así, aboga por la autonomía colectiva para que todos puedan vivir en su entorno e invertir en él, buscando aumentar la capacidad de cada persona para habitar su entorno de forma colectiva y responsiva, con sensibilidad a los complejos problemas de su sociedad. La economía del proyecto y su organización contribuyen a formalizar la creación de un terreno común ya que la sostenibilidad de la institución se da, fundamentalmente, por sus miembros. Cada uno contribuye variablemente en función de varios criterios: la relación entre la persona (física o jurídica) y el colectivo, el potencial de participación en el colectivo, la capacidad financiera, etc. Este formato de organización permite, simultáneamente, lograr la autofinanciación de sus miembros pues al disfrutar de los recursos humanos y materiales colectivizados viabilizan sus iniciativas a un costo muy bajo y pueden más fácilmente rentabilizarlas.

Entre los retos que se han presentado en su largo recorrido, iniciado en 2015, están: la protección de influencias externas, el establecimiento de mecanismos de funcionamiento espontáneos y naturales, la comunicación de su enfoque a públicos externos, comunidades e instituciones, el reconocimiento del colectivo como un ecosistema endémico vivo, y la necesidad de más apoyo para seguir evolucionando. Por otro lado, la pandemia no se mostró aquí un problema, por el contrario, afirma Jonathan, la recesión provocada por la pandemia ha sido muy beneficiosa para nuestra organización, ya que nos ha permitido experimentar una recesión real. Este tiempo nos permitió tomar conciencia de su riqueza.

La “utopía concreta” de Thala es un planteamiento que, habiendo demostrado su eficacia, puede ser analizado y teorizado, permitiendo su aplicación en diferentes contextos. Un proyecto como el que hemos llevado a cabo en este sitio sería fácilmente criticable por utópico, pero el hecho de que exista lo hace concreto, afirma Jonathan Cacchia. En fin, Thala nos enseña que un lugar de libertad anclado en su territorio, autogestionado, autofinanciado, autoconstruido y para el futuro autónomo en energía es posible.

Para más información: